プレゼンテーションの苦手意識を克服したいあなたへ

ビジネスパーソンにとって避けて通れないプレゼンテーション。しかし、多くの人がプレゼンに苦手意識を抱いているのが現実です。

とある資料作成会社の調査によると、プレゼンテーションを行うことに対する好意的な回答は少なく、「苦手」と回答した割合が58.5%に上りました。また、「嫌い」と回答した割合も53.0%に達し、「好き」と回答した割合は22.5%にとどまりました。

人前で話すのが苦手な理由を調査した結果では、圧倒的1位は「注目されたくない(136人)」であり、多くの人が人前に立つことに恐怖心を抱いていることがわかります。

本記事では、自己肯定感の第一人者である中島輝氏のメソッドとアドラー心理学の観点から、プレゼンテーション恐怖症を根本的に克服する方法を、具体的なデータと実践的なテクニックで詳しく解説します。

なぜプレゼンが苦手になるのか?3つの根本原因

販売プロモーション事業を行う会社の調査をご紹介します。

1位:注目されることへの恐怖(136人が回答)

- 大勢に注目されると緊張するから(20代 男性)

- みんなの視線を浴びるのが嫌だ(30代 女性)

- たくさんの人に見られているという恐怖感(40代 女性)

といった声が多く寄せられています。

自信がなかったり準備不足だったりすると、緊張が強くなってしまいます。また「外見に自信がないので、注目されたくない」という人も複数いました。

2位:他者からの評価への不安(63人が回答)

- 普段あまり発言しないのに会議で発言したら、「急にどうした」と思われそうだから(20代 女性)

- どのように他人から評価されるか気になる(40代 女性)

など、周囲の目を気にしているため苦手意識をもっています。

3位:過去の失敗・嫌な経験(61人が回答)

- 幼少期にスピーチを任され、途中で泣いてしまった経験があるから(20代 女性)

- 過去に話すことを忘れて失敗したから(30代 女性)

など、子ども時代の嫌な体験を挙げた人も多くなりました。

失敗したときに気持ちを切り替えられるかや、周囲のフォローがあるかどうかも、重要なポイントになりそうです。

プレゼン恐怖症が引き起こす身体的症状

「人前で話すとどうなるか」という調査では、深刻な身体的症状が明らかになっています:

1位:言葉が出なくなる(161人)

2位:声が震える(151人)

3位:頭が真っ白になる(131人)

これらの症状は、心理的な緊張が身体に現れたものであり、適切な対処法を身につけることで改善が可能です。

中島輝氏が提唱する自己肯定感アプローチ

自己肯定感の第一人者である中島輝は、独自の手法で、経営者やアスリートなど計15,000人にカウンセリングを行い、その95%を回復に導いた実績を持つ心理カウンセラーです。

中島氏によると、自己肯定感とは、「生きよう」とか「幸せになりたい」という生きる基本の力です。私たち人間というのは、否定的な環境や人間関係、経済状況、健康状態においても、肯定的な側面を見いだすことができますと定義されています。

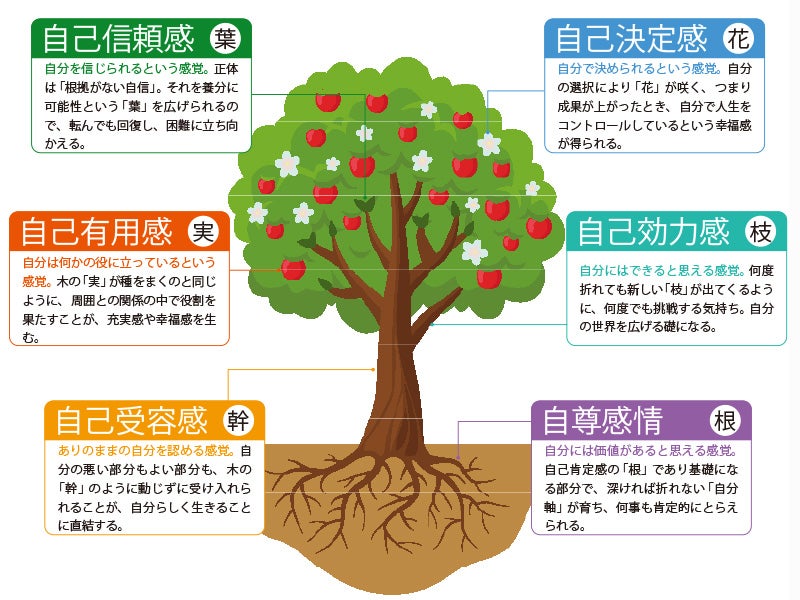

自己肯定感の「6つの感」でプレゼン力を飛躍的に向上

中島氏が提唱する自己肯定感を構成する「6つの感」は、プレゼンテーションスキルの向上に直結します。各「感」をプレゼンテーション場面に具体的に応用することで、根本的な苦手意識の克服が可能になります。

1. 自尊感情:「私には価値がある」

プレゼンへの応用:

自分自身を大切な存在として扱い、堂々と発表に臨む。

自分の意見や考えに価値があると信じる。

他者からの評価に左右されない内的な価値観を持つ。

実践方法:

・発表前に「私の話には価値がある」と3回唱える

・自分の専門性や経験の価値を書き出して可視化する

・「私は尊重されるべき存在だ」という前提で臨む

2. 自己受容感:「ありのままの私で大丈夫」

プレゼンへの応用:

緊張する自分、完璧でない自分をそのまま受け入れる。

失敗や間違いも含めて「今の自分」を肯定する。

実践方法:

・「緊張している私も素敵だ」と心の中で呟く

・「完璧でなくても私らしく伝えればいい」と設定する

3. 自己効力感:「私はやればできる」

プレゼンへの応用:

適切な準備と練習により必ず改善できると信じる。

困難も乗り越えられる自分の能力を信じる。

実践方法:

・前回よりも改善できた点を記録し、成長を実感する

・「今日は昨日の自分より上手くできる」と意識する

4. 自己信頼感:「私は自分を信じることができる」

プレゼンへの応用:

準備した自分、練習した自分を信頼する。

本番で適切な判断ができる自分を信じる。

実践方法:

・準備プロセスを記録し、努力を可視化する

・過去の成功体験を振り返る

5. 自己決定感:「私は自分で決めることができる」

プレゼンへの応用:

話す内容、伝え方、表現方法を自分で選ぶ。

他者の期待ではなく、自分の価値観に基づいて発表する。

実践方法:

・「なぜこのテーマを選んだのか」を明確にする

・「私が選んだ方法で進める」という主体性を持つ

6. 自己有用感:「私は役に立つ存在である」

プレゼンへの応用:

聞き手の課題解決に貢献できると認識する。

自分の発表が社会に価値をもたらすと信じる。

実践方法:

・「この発表で誰がどう助かるか」を想像する

・フィードバックから自分の貢献を確認する

✅6つの感を統合したプレゼン前の儀式(完全版セルフトーク):

・「私には価値がある」

・「ありのままの私で大丈夫」

・「私はやればできる」

・「私は自分を信じることができる」

・「私は自分で決めることができる」

・「私は役に立つ存在である」

この6つを唱えることで自己肯定感が高まり、不安が軽減されます。

アドラー心理学による根本的解決法

目的論でプレゼン恐怖の真実を理解する

アドラー心理学の目的論とは「人間の行動にはすべて目的がある」という理論です。プレゼンを避ける行動にも目的があります。

よくある隠れた目的:

・失敗による恥をかくことを避けたい

・他者からの批判を受けたくない

・責任を回避したい

課題の分離でストレスを劇的に軽減

自分の課題:

・準備を行う

・内容を明確にする

・最善を尽くして発表する

他者の課題:

・聞き手がどう感じるか

・どんな評価をするか

他者の課題はコントロールできないため、気にしないことが大切です。

共同体感覚で恐怖を貢献意識に変える

共同体感覚とは、自己への執着を他者への関心に切り替えるという考え方です。

プレゼンは「評価される場」ではなく、「価値を提供する場」と再定義することで、緊張が和らぎます。

科学的根拠に基づく実践的克服テクニック

最も効果的な練習方法(1位:137人が実践)

人前で話せるようになるための克服方法を聞いたところ、最も多かったのは「練習・リハーサルする(137人)」でした。

効果実証済みの練習法:

録画による客観視練習

・自身のプレゼンしている様子を撮影

・発声、ボディランゲージ、表情を客観的に確認

・改善点を具体的に特定

鏡を使ったリアルタイム練習

・表情やジェスチャーを即座に調整

・自然な笑顔の練習

・アイコンタクトの練習

本番環境でのリハーサル

・実際の会場や同様の環境での練習

・友人や家族、同僚の前での発表

・時間制限を設けた練習

スティーブ・ジョブズは、本番の数週間前から準備し、リハーサルには丸2日を使うなど、練習を繰り返していました。準備と練習を通じて自信をつけることができれば、プレゼン中のプレッシャーも軽減されます。

事前準備の徹底(2位:132人が実践)

僅差で2位「事前に話す内容をまとめる(132人)」が続き、事前準備を重視している人が多いとわかります。

準備完全チェックリスト:

✅ 話す内容の論理構成を明確化

✅ 重要なポイントを箇条書きで整理

✅ 想定質問と回答を10パターン準備

✅ 資料やスライドの最終確認

✅ 時間配分の詳細計画

✅ バックアップ資料の準備

段階的経験積み重ね法(3位:69人が実践)

3位「場数を踏む(69人)」という結果から、経験の蓄積が確実に自信につながることがわかります。

レベル別実践プラン:

初心者レベル

・家族や親しい友人の前での3分間発表

・少人数(3〜5人)の会議での発言

・オンライン会議での積極的参加

中級レベル

・部署内でのプレゼンテーション(10〜15人)

・他部署を含む会議での発表(20〜30人)

・社内研修での講師体験

上級レベル

・外部向けのプレゼンテーション

・学会や業界イベントでの発表

・大規模な聴衆での講演

緊張をコントロールする科学的手法

呼吸法:即効リラクゼーション

4-7-8呼吸法:

4秒かけて鼻から吸う → 7秒止める → 8秒かけて吐く。

このサイクルを3〜4回繰り返すことで心拍数を安定させ、緊張がやわらぎます。

身体的ストレッチで緊張を解除

- 肩の上下運動(5回×3セット)

- 首の左右回転(各方向5回)

- 手首・足首をくるくる回す

メンタル面でのリセット術

・笑顔のトレーニング(作り笑顔でも脳が安心)

・ポジティブな自己暗示(「私はできる」「私は大丈夫」)

・過去の成功体験を思い出す

・聞き手への感謝の気持ちを持つ

視線恐怖の克服テクニック

「目を見て話すのが苦手」という人のために、視線に対する不安を段階的に克服する方法をご紹介します。

段階的視線克服法

- 初級:聞き手の鼻やおでこを見る

- 中級:視線を5秒ごとに動かす/親しみやすい人を見る

- 上級:自然なアイコンタクトをとる/会場全体を見渡す

「全員の視線が怖い」と感じたら、「ひとりだけに話す」ような意識で目線を定めると効果的です。

話し方を目覚ましく改善する方法

速度とトーンのコントロール

「ゆっくり大きく話す」が6位でした。効果的な話し方の具体的ポイントを紹介します。

速度の最適化:

・通常の80%の速度で話す

・重要なポイントの前後で2秒間の間を取る

・早口になりそうな時は深呼吸でリセット

声の大きさと質:

・会場の最後列まで届く音量

・腹式呼吸による安定した発声

・感情を込めた自然な抑揚

クッション言葉の効果的活用

急に人前で話すことになってしまった時は、「間違っていたら申し訳ないのですが~」「私見ですが~」などのクッション言葉を入れてみてください。

場面別クッション言葉:

意見発表時:

・私の考えでは

・一つの見解として

・経験上申し上げると

質問対応時:

・確認させていただくと

・理解が正しければ

・補足いたしますと

反対意見提示時:

・別の視点から見ると

・恐れ入りますが

・建設的な意見として

継続的成長のための心理的フレームワーク

アドラー心理学の「勇気づけ」実践法

自己勇気づけの4段階:

1.小さな改善の認識:

・前回より30秒長く話せた

・声の震えが少し減った

・一度も「えーっと」と言わなかった

2.挑戦自体の評価:

・逃げずに発表の場に立った

・準備に時間をかけた自分を褒める

・新しい手法に挑戦した勇気を認める

3.失敗の学習機会化:

・「今回の失敗から何を学べるか?」

・「次回はどう改善できるか?」

・「この経験が将来どう活かせるか?」

4.成長過程の肯定:

・完璧でなくても価値がある自分

・発展途上の自分を受け入れる

・継続的改善の重要性を理解

比較対象の転換

比べるべきは「他人」ではなく「昨日の自分」です。昨日の自分と比べてほんの少し進んでいれば、それが進歩であり、その積み重ねが成長となります。

自己比較の具体的指標:

・準備時間:前回より30分多く準備できた

・内容の充実度:新しい事例を1つ追加できた

・緊張度:10段階で8だったのが6になった

・満足度:資料の完成度が向上した

・学習度:新しいテクニックを1つ習得した

プロフェッショナル支援の活用

研修・コーチングの重要性

スポーツなどにおいても言えることですが、練習は一人でも進めることはできますが、成果を確実に出すためには、トレーナーやコーチといった支援者の存在が欠かせません。

プロ指導のメリット:

・客観的視点からの具体的フィードバック

・個人の特性に合わせたカスタマイズ指導

・体系的なスキル習得プログラム

・継続的なモチベーション維持サポート

実践的学習リソース

「話し方教室への参加」「話し上手な友人に指導してもらう」「YouTubeで『上手な話し方の解説ビデオ』を見て参考にしている」など、多様な学習機会を活用することが効果的です。

レベル別学習プラン:

基礎レベル

・オンライン動画コンテンツで基本学習

・書籍による理論的理解

・セルフ練習の継続

実践レベル

・話し方教室やワークショップ参加

・同僚との相互練習セッション

・実際のプレゼン機会への積極参加

上級レベル

・プロコーチによる個別指導

・高度なテクニック習得

・指導者としてのスキル開発

まとめ:プレゼン恐怖症完全克服への道筋

プレゼンテーションの苦手意識は、適切な心理的アプローチと実践的スキル習得により必ず克服できます。

そのために必要なのは、単なるテクニックではなく、心の土台から整える「根本的な変化」です。

まず重要なのが、心理的基盤の構築です。

- 自己肯定感を高めること

- 中島輝氏が提唱する「6つの感」を意識的に育てること

- ありのままの自分を受け入れる「自己受容」の実践

- そして、「4つの窓メソッド」による包括的な自己理解のアプローチ

これらによって、揺るぎない自己信頼が芽生え、プレッシャーに強くなる土台がつくられます。

さらに、アドラー心理学の活用も欠かせません。

- 「課題の分離」によって、他者からの評価に振り回されなくなり

- 「目的論」を取り入れることで、目先の不安ではなく「自分がどうありたいか」にフォーカスできるようになります

- そして「共同体感覚」によって、貢献の喜びを感じながら話すことができるようになります

こうした心理的支えと並行して、実践的なスキルの習得も非常に重要です。

- 段階的な練習プログラムで、徐々に人前で話すことに慣れていき

- 録画や鏡、リハーサルを活用して客観的に自分を観察し

- 万全の事前準備やバックアップ計画で安心感を持ち

- 経験を積み重ねていくことで、自信を少しずつ構築していきます

また、科学的な緊張コントロールも積極的に取り入れていきましょう。

- 「4-7-8呼吸法」で瞬時にリラックス状態を作り出し

- 軽いストレッチで身体のこわばりをほぐし

- 視線への恐怖を段階的に克服する方法を実践することで、安心して人前に立てるようになります

そして長期的に大切なのが、継続的成長のマインドセットです。

- 他者との比較ではなく、「昨日の自分」との小さな差分に着目すること

- 完璧主義を手放し、「できたこと」に目を向けること

- 失敗も大切な学習機会だと捉えること

- 小さな一歩を重ねていくという長期的視点を持ち続けること

最後に、プロフェッショナル支援の活用も、成長を加速させる鍵となります。

- コーチングや研修、学習コミュニティなどを通じて、仲間とともに相互成長を目指すことが、孤独感の払拭にもつながります

このように、「心」「技」「環境」すべてを整えることで、プレゼンテーションは“恐怖の場”ではなく、“自分を伝える喜びの場”へと変わっていきます。

実践開始への第一歩

今日からできることを始めましょう:

・今週中に:4-7-8呼吸法を毎日実践

・今月中に:家族や友人の前で3分間発表

・3ヶ月以内に:職場での発言機会を週1回作る

・半年以内に:10人以上の前でプレゼン実施

プレゼンテーションスキルの向上は、単なる技術習得を超えて、自己肯定感の向上と人生全体の質の向上につながります。

継続的な努力と前向きな姿勢が、プレゼンテーションの苦手意識を克服し、成功への道を切り拓くでしょう。

あなたの「プレゼンテーション人生」を変える旅を、今日から始めてみませんか?

さらにアドラー心理学を深めたいあなたへ

こちらの記事もおすすめです👇

▼ 「もう緊張しない」初対面でも自信を持って話せるようになる方法【自己肯定感×アドラー心理学で変わるコミュニケーション】

▼【アドラー心理学】人間関係・キャリア・お金…すべての悩みの根源は同じだった。自己肯定感の専門家が解き明かす「人生のボトルネック」の正体

▼ アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座~お客様の声♪~

📱 中島輝の公式LINE@

もっと気軽に、日々の励ましを

受け取りたい方は公式LINEがおすすめ。

スマホでサクッと読める自己肯定感アップのヒントや、

季節に合わせた心のケア方法をお届けします。

友だち限定の特別コンテンツも配信中!

\1分でわかる!/

あなたの心の現在地

自己肯定感チェックテスト

いくつかの簡単な質問に答えるだけで、

あなたの自己肯定感タイプと

ピッタリな解決策がわかります。

\さらに深く学びたいあなたへ/

もしあなたが、「自分自身や人の心にもっと寄り添えるようになりたい」

そんな思いを持っているなら──

アドラー心理学を土台にした実践的メソッドで、自己肯定感と対人支援の力を育てる「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」が、あなたの学びを深める最適な一歩になるかもしれません。

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

コメント