「疲れた…」が口癖の看護師さんへ。その心の消耗、あなたが頑張っている証拠です。この記事では、アドラー心理学と自己肯定感の視点から、心のエネルギー漏れを止め、明日もう少しだけ楽になるヒントを提案。人間関係や日々の業務に、フッと心が軽くなる考え方を紹介します。

はじめに:夜勤明けのコンビニ。袋の重さと、心の重さと。

夜勤明けの、少し白み始めた朝。

自動ドアが開くと、煌々とした照明と独特の匂いが、ぼんやりとした頭を少しだけ現実に引き戻す。とりあえずカゴに入れた、ご褒美のスイーツと明日の朝のパン。レジ袋の重さを腕に感じながら、とぼとぼと家路につく。

「あー…疲れた…」

誰に言うでもなく、マスクの下で小さなため息が漏れる。

体の疲れはもちろん、それ以上に、なんだか心がずっしりと重い。

この記事を読んでくださっているあなたは、きっと真面目で、責任感の強い看護師さんなのでしょう。患者さんのために、チームのためにと日々奮闘する中で、「疲れた」という言葉が、いつしか口癖になっていませんか?

足腰の痛み、寝ても取れない倦怠感といった「体の疲れ」は、もちろん深刻です。

でも、もしあなたが、

- 💧 人の何気ない一言に、一日中モヤモヤしてしまう

- 💧 小さなミスを、いつまでも引きずって自分を責めてしまう

- 💧 休日も仕事のことが頭から離れず、心から休めた気がしない

こんな「心の疲れ」も感じているとしたら、それは体からのSOSだけでなく、あなたの心が発している、大切なSOSサインなのかもしれません。

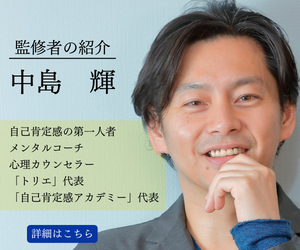

こんにちは。自己肯定感の第一人者、中島輝です。

私はこれまで、多くの頑張り屋さんたちが、知らず知らずのうちに心のエネルギーをすり減らしてしまう姿を見てきました。特に看護師という職業は、人の「生」に深く関わるからこそ、感情の消耗が激しくなりがちです。

でも、安心してください。

その疲れは、あなたが弱いからでも、この仕事に向いていないからでも、決してありません。

むしろ、あなたがそれだけ真剣に、

誠実に仕事と向き合っている証拠なのです。

この記事では、頑張りすぎるあなたの心を少しでも軽くするために、アルフレッド・アドラーの「アドラー心理学」と、私がお伝えしている「自己肯定感」の観点から、誰にでもできる3つの簡単なヒントをご紹介します。

難しい理論ではありません。心の仕組みを知り、ほんの少し視点を変えるだけの、いわば「心のストレッチ」のようなものです。

「辞める」とか「戦う」とか、そんな大きな決断をする前に。

まずは、すり減ってしまったあなたの心を優しく手当てし、明日をもう少しだけ楽に迎えるための準備を、一緒に始めませんか?

あなたの「疲れ」はどこから?心のエネルギー漏れ、していませんか?

「疲れ」と一言で言っても、その原因は様々です。そして、体の疲れと心の疲れは、蛇口と水道管のようにつながっています。心の蛇口が緩んでいると、どんなに体を休めても、エネルギーはどんどん漏れ出ていってしまうのです。

【30秒できる】まずはチェック!あなたの「心のすり減り度」

頑張り屋さんほど、自分の心の疲れには無頓着になりがちです。まずは、今のあなたの心の状態を客観的に見てみましょう。いくつ当てはまりますか?

- □ 他のスタッフの評価や、患者さんの機嫌がとても気になる。

- □ 自分の意見を言うより、場が丸く収まることを優先してしまう。

- □ 小さなミスや失敗をすると、「やっぱり私はダメだ」と落ち込んでしまう。

- □ 「ありがとう」と言われないと、自分の仕事が無意味に感じることがある。

- □ 後輩や部下が思うように動いてくれないと、イライラしてしまう。

- □ 休みの日も、つい仕事の段取りなどを考えてしまう。

- □ 最近、心から笑った記憶があまりない。

3つ以上当てはまったら、少しエネルギー不足かも…?

なぜ頑張る人ほど疲れてしまう?「心のエネルギー漏れ」の正体

アドラー心理学では、私たちの心のエネルギーを奪う大きな原因の一つに「承認欲求」があると考えます。

「人から認められたい」「褒められたい」「すごいと思われたい」

この気持ち自体は、自然なものです。しかし、この欲求が強くなりすぎると、私たちは「他人の評価」という、自分ではコントロールできないものに振り回されるようになります。

💡 「他人の評価」に振り回されると…

- (患者さんから感謝されたいから) 無理な要求にも応えようとする

- (ドクターから評価されたいから) 理不尽な指示にも黙って従う

- (先輩からデキると思われたいから) 完璧な仕事をしようと自分を追い詰める

これが、心の「エネルギー漏れ」の正体です。

他人の評価という“外部電源”に頼っているため、それが得られないと、とたんにエネルギー切れを起こしてしまう。そして、自分で自分を充電する方法を知らないから、ただただ疲弊していくのです。

特に経験を積んだ看護師さんは、「できて当たり前」という周囲の期待も大きく、このエネルギー漏れがより深刻になりがちです。

心の荷物を下ろす練習。アドラー心理学の“心のストレッチ”

重たい荷物をずっと背負っていたら、疲れるのは当たり前。でも、その荷物、本当に全部あなたが運ばなければならないものでしょうか?

アドラー心理学の「課題の分離」は、その荷物を仕分けして、余計なものをフッと手放すための、とてもシンプルな思考のストレッチです。

合言葉は「これは、誰の課題?」驚くほど楽になる“課題の分離”

「課題の分離」とは、「その選択によって、最終的に結果を引き受けるのは誰か?」を基準に、自分の課題と他人の課題を切り分ける考え方です。そして、「他人の課題には、介入しない」と決める。たったこれだけです。

例えば、「苦手な先輩の機嫌」。

不機嫌なことで周りから人が離れていく…その結果を引き受けるのは、あなたではなく「先輩本人」です。だから、先輩の機嫌は「先輩の課題」。

あなたの課題は、先輩の機嫌を取ることではなく、「看護師として、必要な報告や連携を、プロとして冷静に行うこと」。これは「自分の課題」なのです。

シーン別「心の仕分け」レッスン

さあ、あなたの職場でよくあるシーンで、心の仕分けレッスンをしてみましょう。

レッスン1:「人間関係」の疲れに

お悩み:「あの先輩、いつも不機嫌で話しかけづらい…私が何かしたのかな…」

心の仕分け:

先輩の課題:どんな気分でいるか。どんな態度を取るか。

私の課題:患者さんのために必要な報告を、タイミングよく行うこと。

💡心のストレッチ:心の中で「先輩の機嫌は先輩の課題」と唱えてから話しかけてみる。相手の反応にビクビクせず、用件を伝えることに集中できます。

レッスン2:「患者さん対応」の疲れに

お悩み:「一生懸命説明しても、患者さんが納得してくれない。私の説明が悪いのかな…」

心の仕分け:

患者さんの課題:説明を聞いてどう解釈し、どう感じるか。

私の課題:プロとして、正確な情報を、分かりやすく誠実に伝えること。

💡心のストレッチ:「私は伝えるプロ。どう受け取るかは、相手の自由」と線引きをしてみる。過剰な罪悪感から解放されます。

レッスン3:「後輩指導」の疲れに

お悩み:「あの子、やる気あるのかしら…何度言っても覚えてくれない…」

心の仕分け:

後輩の課題:指導を活かして成長するか。どんな姿勢で臨むか。

私の課題:成長の機会を提供すること。困ったときには助ける準備があることを伝えておくこと。

💡心のストレッチ:「教える」のは自分の課題、「育つ」のは相手の課題、と分けてみる。「私が育てなきゃ」というプレッシャーが軽くなります。

この「課題の分離」は、冷たい突き放しではありません。むしろ、相手の力を信頼し、相手の領域を尊重する、温かい信頼関係の第一歩なのです。

枯れた心に潤いを。「自己肯定感」チャージの3つの習慣

心のエネルギー漏れを止めたら、今度は空っぽになったタンクに、自分でエネルギーを注いでいきましょう。

自己肯定感とは、いわば「自家発電能力」のようなもの。他人の評価に頼らず、自分で自分を温め、満たすための簡単な3つの習慣をご紹介します。

💖 習慣1:1日1個でOK!「できたこと探し」ゲーム

疲れている時ほど、私たちの脳は「できなかったこと」ばかりに目が行きがちです。その心のクセを、意識的に変えてみましょう。ゲーム感覚で、一日の終わりに「今日できたこと」を1つだけ、探してみてください。

- ✅ 「今日も、無事に一日を終えられた」

- ✅ 「忙しい中、深呼吸を1回だけできた」

- ✅ 「患者さんの名前を、笑顔で呼べた」

ポイントは、ハードルを極限まで下げること。「こんなの当たり前」と思うようなことで構いません。当たり前のことを毎日続けられている自分を、まずは「よくやっているね」と認めてあげるのです。

💖 習慣2:「ダメな私」が登場したら?魔法の言葉「そんな時もあるよね」

ミスをしてしまった。うまく対応できなかった。そんな時、頭の中に「ああ、私って本当にダメだ…」という声が響いてきませんか?

その声に、真正面から「そんなことない!」と戦う必要はありません。頑張り屋さんのあなたは、もう十分戦ってきたのですから。

その代わりに、その声に対して、親友に語りかけるように、こう言ってあげてください。

「そっか、そう思っちゃうよね。

疲れてるもんね。そんな時もあるよね」

これは「セルフコンパッション(自分への思いやり)」という考え方です。自分の不完全さや失敗を、否定せずに、ただ優しく受け止めてあげる。「ダメな私」も、大切なあなたの一部です。

💖 習慣3:「ありがとう」を待たない。“自分発”の「貢献感」の見つけ方

他者からの「ありがとう」は、もちろん嬉しいものです。でも、それを待ち続けるのは、とても不安定で疲れる生き方です。

アドラー心理学でいう「幸福」とは、「私は、誰かの役に立っている」という主観的な感覚(貢献感)です。これは、誰かから評価されなくても、自分で感じることができます。

- ベッドサイドの環境を整えた時、「よし、これで少し快適になったはず」と心の中で思う。

- 忙しい同僚の仕事を少しだけ手伝った時、「うん、チームに貢献できた」と感じる。

- 患者さんの話をただ黙って聞いた時、「この時間、私はこの人の心を支えられた」と実感する。

あなたの仕事は、すでに貢献で溢れています。その一つひとつに、あなたが気づき、「私は今日も、ちゃんと貢献できた」と自分で自分にマルをあげる。

この“自分発”の貢献感が、安定した心のエネルギー源になってくれるのです。

「明日、もうちょっとだけ楽になる」自分になるために

ここまで読んでくださったあなたは、もう心の疲れの正体を知り、それを軽くするためのヒントを手にしています。

「辞める」「続ける」といった大きな決断は、もう少し心が元気になってから考えても、決して遅くはありません。

あなただけの「ご機嫌リスト」を作ろう

あなたの心が、フッと喜ぶことは何ですか?

どんなに小さなことでも構いません。

意識的に自分のための時間を取るための「ご機嫌リスト」を作ってみましょう。

- 仕事帰りに、好きな香りの入浴剤を買う。

- 休憩時間に、5分だけ目を閉じて好きな音楽を聴く。

- 休日は、スマホを置いて、近所の公園を散歩する。

- ちょっと高級なハンドクリームで、頑張った手をマッサージする。

- 淹れたての美味しいコーヒーを、お気に入りのカップで飲む。

(40代・50代のあなたへ)その経験は、揺るぎない「財産」です

もしあなたがベテランの域にいるのなら、これまでの経験は、何物にも代えがたいあなたの「財産」です。

数々の困難を乗り越え、多くの患者さんと向き合ってきたその歴史が、あなたの言葉や手のひらに、深い信頼感を与えています。その事実に、どうか誇りを持ってください。

(これから経験を積んでいくあなたへ)その疲れは、成長の証です

もしあなたがまだ若手で、日々の業務に追われて疲れ果てているのなら、その疲れはあなたが必死に学び、成長しようとしている証です。

今は完璧でなくて当たり前。自分を大切にすることを忘れずに、一歩ずつ進んでいってください。

頑張りすぎたあなたへ、

心からのお疲れさまを。

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。

あなたが「疲れた」と感じるのは、あなたが弱いからでも、向いていないからでもありません。

人の心と体に寄り添うという、尊い仕事に、あなたが真摯に向き合っている何よりの証拠なのです。

無理に元気を出さなくてもいい。ポジティブにならなきゃと焦らなくてもいい。

まずは、「ああ、私、疲れてるんだな」と、自分の心と体の声に気づき、認めてあげること。それが、回復への最も大切な第一歩です。

あなたが、あなたらしく、健やかな毎日を送れることを、心から応援しています。

🌿 あわせて読みたい関連記事 🌿

【アドラー心理学専門記事】

プレゼンが怖いあなたへ |「話すのが苦手な自分」から抜け出す方法【自己肯定感×アドラー心理学】

「もう緊張しない」初対面でも自信を持って話せるようになる方法

さらに深く学び、自分も周りも癒せる人に

この記事でご紹介したアドラー心理学や自己肯定感は、心のエネルギーをマネジメントするための、とてもパワフルなツールです。

もし、ご自身の心をさらに深くケアし、将来的にはその知識で周りの人の力にもなりたい…そう感じたなら、専門的に学ぶ道もあります。

看護師としてのあなたの素晴らしい経験に、心の専門知識が加わることで、鬼に金棒。同僚や後輩、そして患者さんにとって、さらに信頼される存在になれるはずです。

アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座

(詳細はこちらをタップ)

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

コメント