【この記事でわかること】

- なぜ看護師の人間関係はこんなにも「しんどい」のか、その根本原因

- 人間関係の悩みが「自己肯定感の低さ」から来ている可能性

- アドラー心理学の「課題の分離」で人間関係のストレスを劇的に減らす方法

- 明日から実践できる、自己肯定感を高める具体的なトレーニング法

- 自分を大切にし、自分らしく輝くためのキャリアの考え方

あなたは今、こんな悩みを抱えていませんか?

- 先輩や師長の厳しい言葉に、心がすり減る毎日…

- 同僚との些細なすれ違いで、職場に居づらさを感じている…

- 医師との連携がうまくいかず、プレッシャーで押しつぶされそう…

- 患者さんやそのご家族との関わり方に、正解がわからず疲れてしまった…

- 「私が悪いんだ…」と、つい自分を責めてしまう…

命を預かるという極度の緊張感の中、複雑な人間関係に悩み、心身ともに疲れ果てている看護師の方は、決して少なくありません。

毎日懸命に働いているのに、報われないどころか、人間関係のストレスで心が折れそうになる。もう辞めたい、と考える日もあるかもしれません。

もし、あなたがそう感じているのなら、この記事を最後まで読んでみてください。

この記事は、よくある「対処法」を並べるだけのものではありません。

なぜ、あなたの心が人間関係によって揺さぶられてしまうのか、その根本原因に光を当て、あなた自身の力で、しなやかで折れない心を手に入れるための具体的な方法を提示します。

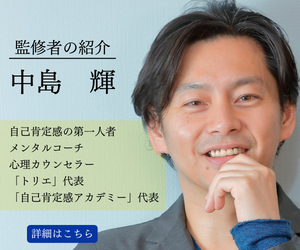

こんにちは。自己肯定感の第一人者、中島輝です。

これまで75万部以上の書籍を世に送り出し、数多くのメディアで自己肯定感やアドラー心理学についてお伝えしてきました。私の元には、かつてのあなたと同じように、職場の人間関係に深く悩み、自分を責め、自信を失ってしまった多くの看護師さんが相談に来られます。

結論からお伝えします。

あなたのその苦しみは、アドラー心理学と自己肯定感を高めることで、

必ず乗り越えられます。

この記事では、あなたが人間関係の呪縛から解放され、「看護師という仕事に、もう一度誇りを持ちたい」「自分らしく、笑顔で働きたい」と思えるようになるための”心の処方箋”をお渡しします。

なぜ、看護師の人間関係はこんなにも「しんどい」のか?

まず、あなたが今感じている「しんどさ」は、決してあなた一人のせいではない、ということを知ってください。看護師という職業には、人間関係が複雑化しやすい構造的な要因がいくつも存在します。

逃げ場のない「階層構造」とチーム医療のプレッシャー

看護師の世界には、新人、中堅、ベテラン、主任、師長といった明確な階層構造(ヒエラルキー)が存在します。この構造は、効率的な業務遂行や医療安全のために必要不可欠な側面もありますが、同時に、上位者からの指示や指導が絶対的になりやすく、心理的な圧迫感を生み出します。

また、医療は医師、薬剤師、リハビリスタッフなど、多職種が連携する「チーム医療」です。それぞれの専門家が意見を出し合う中で、板挟みになったり、コミュニケーションの齟齬からくるストレスを感じたりすることも少なくありません。患者さんの命がかかっているというプレッシャーの中で、些細なミスも許されない緊張感が、人間関係をさらにギスギスさせてしまうのです。

「女性中心の職場」特有の複雑さ

看護師の職場は、依然として女性が大多数を占めます。一般的に、女性は共感を大切にし、グループでの調和を重んじる傾向があると言われます。これは良い方向に働けば素晴らしいチームワークを生みますが、一度バランスが崩れると、派閥ができたり、陰口や噂話が生まれたりといった、特有の複雑さを生み出すことがあります。

「みんなと仲良くしなければ」という同調圧力が、かえって自分らしさを押し殺し、息苦しさにつながるケースも多いのです。

命を預かる極度のストレスが心に余裕をなくさせる

言うまでもなく、看護師は人の命を預かる仕事です。急変対応、看取り、そして常に求められる正確な判断。その責任の重さは、私たちの想像を絶します。このような極度のストレス状態が続くと、誰しも心に余裕がなくなります。

普段なら気にならないような些細な一言にイラっとしたり、他人のミスに不寛容になったりするのは、決してその人の性格が悪いからではありません。過酷な労働環境が、心を硬直させてしまっているのです。あなたを傷つけたあの先輩も、実は同じように大きなプレッシャーと戦っているのかもしれません。

不規則な勤務と多忙さがコミュニケーション不足を生む

夜勤を含む不規則なシフト勤務は、心身に大きな負担をかけるだけでなく、スタッフ間のすれ違いを生みます。日勤者と夜勤者、早番と遅番では、顔を合わせる時間も限られ、十分な情報共有やコミュニケーションが取りづらくなります。

忙しさのあまり、申し送りも最低限になり、その中で生じた些細な認識のズレが、後々大きな人間関係のトラブルに発展することも。「あの人は何もしてくれない」「ちゃんと伝えたはずなのに」といった不満は、コミュニケーション不足が大きな原因なのです。

これらの要因が複雑に絡み合い、看護師の職場は、他の職種にはない特有の「人間関係のしんどさ」を生み出しているのです。

その悩み、実は「自己肯定感の低さ」が原因かもしれない

職場の環境要因についてお話しましたが、もう一つ、非常に重要な視点があります。それは、同じ環境にいても、人間関係で深く悩む人と、そうでない人がいるという事実です。

この違いは、どこから来るのでしょうか?

その鍵を握るのが「自己肯定感」です。

自己肯定感とは、「ありのままの自分を、かけがえのない存在として肯定的・好意的に受け止めることができる感覚」のこと。良いところも悪いところも含めて、「これでいいのだ」と自分を認められる力です。

自己肯定感が低いと起こる「人間関係の悪循環」とは?

自己肯定感が低い状態にあると、人間関係において以下のような「悪循環」に陥りやすくなります。

:「自分には価値がない」と思っているため、他者からの承認によってしか自分の価値を測れない。「嫌われたらどうしよう」「変に思われたらどうしよう」と常にビクビクしてしまう。

:相手の機嫌を損ねることを恐れるあまり、無理な仕事や頼み事を断れず、一人で抱え込んでしまう。

:先輩の機嫌が悪いのは「私が何かしたからだ」、同僚がそっけないのは「私が嫌われているからだ」と、あらゆる出来事を自分に結びつけて責めてしまう。

:「こんなことを言ったら、馬鹿にされるかもしれない」という不安から、カンファレンスなどで発言できず、後から「なぜ言えなかったんだろう」と自己嫌悪に陥る。

:「完璧にできなければ、自分には価値がない」と思い込み、一つのミスも許せず、自分を追い詰めてしまう。

- 他人の評価が異常に気になる

- 相手の顔色をうかがい、断れない

- ネガティブな言動を全て自分のせいだと感じる

- 自分の意見が言えない

- 完璧主義に陥る

この悪循環に気づかずにいると、ストレスは雪だるま式に膨れ上がり、やがて心は限界を迎えてしまうのです。

チェックリスト:あなたはいくつ当てはまる?

自己肯定感低下のサイン

- □ 他人のささいな言動に、一日中悩んでしまう

- □ 褒められても、「お世辞だろう」と素直に受け取れない

- □ 人に何かを頼むのが苦手で、全部自分でやってしまう

- □ 自分の意見を言う前に、「でも」「だって」と言いがち

- □ 休みの日も仕事のことが頭から離れず、心から休めない

- □ SNSで同僚の充実した投稿を見ると、落ち込んでしまう

- □ 失敗すると、激しく自分を責めて立ち直れない

- □ 「どうせ私なんて」が口癖になっている

もし3つ以上当てはまるなら、あなたの自己肯定感は低下しているサインかもしれません。しかし、どうか安心してください。自己肯定感は、生まれ持った性格ではありません。トレーニングによって、いくつになっても高めることができる筋肉のようなものなのです。

【アドラー心理学の処方箋①】人間関係のストレスが9割消える「課題の分離」

ここから、あなたの心を軽くするための具体的な処方箋をお渡しします。その強力な武器となるのが「アドラー心理学」です。

アルフレッド・アドラーとは?

アドラーは、フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」と称される心理学者です。彼の思想は、対人関係の悩みを解決し、人が幸せに生きるための具体的な指針を与えてくれることから、「勇気の心理学」とも呼ばれています。

そのアドラー心理学の中心的な考え方の一つが「課題の分離」です。

「それは、誰の課題か?」を考える

課題の分離とは、「自分の課題」と「他者の課題」を明確に線引きし、他者の課題には踏み込まない、という考え方です。

私たちは、他人の言動や感情に振り回され、勝手に傷つき、悩んでいます。しかし、アドラーは言います。「他者があなたのことをどう思うか、どう評価するかは、その他者の課題であって、あなたの課題ではない」と。

例えば、あなたが誰かに親切にしたとします。それに対して相手が感謝するか、迷惑だと感じるか、何も感じないかは、相手が決めることです。それは「相手の課題」。あなたの課題は、ただ「親切にするかどうか」を決めることだけなのです。

この考え方を身につけるだけで、人間関係の悩みの9割は解消される、と言っても過言ではありません。

ケーススタディで学ぶ「課題の分離」

看護師の職場で起こりがちなシチュエーションに、「課題の分離」を当てはめてみましょう。

ケース1:先輩の機嫌が悪い…

【ありがちな悩み】

「私が何かミスをしたから、先輩は怒っているんだ…どうしよう、怖い…」

【課題の分離で考える】

- 先輩の課題:機嫌が悪いこと。その原因が家庭の事情なのか、体調が悪いのか、他のスタッフとのトラブルなのかは、先輩自身の問題。

- あなたの課題:自分の業務を誠実に、正確にこなすこと。挨拶や報告・連絡・相談をいつも通り丁寧に行うこと。

先輩が不機嫌な理由を詮索したり、その感情の責任を負ったりする必要はありません。あなたは、あなたのやるべきことに集中すればいいのです。もし、あなたの業務に明らかな問題があって指導されているのであれば、その点は真摯に受け止め改善する。

しかし、理由もなくただ不機嫌な感情をぶつけられているのであれば、それは「相手の課題」として、心の中でそっと境界線を引くのです。「ああ、今、この人は自分の感情をコントロールできずにいるんだな。大変そうだな」と、心の中で少し引いて眺めるイメージです。

ケース2:同僚から無視されている気がする…

【ありがちな悩み】

「最近、Aさんに避けられている気がする。私が何か気に障ることを言ったのかな…もう修復できないかもしれない…」

【課題の分離で考える】

- 同僚(Aさん)の課題:あなたを避けるかどうかを決めること。その理由が何であれ、そのように振る舞うことを選んでいるのはAさん自身。

- あなたの課題:Aさんとの関係をどうしたいか考え、自分から行動すること。例えば、「何かあったかな?」と気にかけ、挨拶は自分から続ける、業務上の連携はきちんと取る、など。

相手の態度を変えようとすることはできません。それは「相手の課題」だからです。あなたにできるのは、自分自身の行動を選ぶことだけ。挨拶をしても無視されるかもしれません。

それでも、あなたが「挨拶をする」という課題をクリアしていれば、それでいいのです。その結果、相手がどう反応するかは、相手の課題。この線引きができると、相手の反応に一喜一憂することが格段に減ります。

ケース3:医師がいつも高圧的…

【ありがちな悩み】

「あの先生、いつもイライラしていて話しかけづらい。報告するのが怖い…」

【課題の分離で考える】

- 医師の課題:イライラした態度をとること。忙しさやプレッシャーから、感情をコントロールできていないのかもしれない。

- あなたの課題:患者さんのために、必要な情報を正確かつ簡潔に医師に報告すること。

医師の感情は医師のものです。あなたがコントロールすることはできません。あなたの使命は、看護師として患者さんの状態を的確に伝え、必要な指示を仰ぐこと。感情的にならず、「報告します」と事実を淡々と伝えることに集中しましょう。「先生の機嫌」という他者の課題と、「患者さんのための報告」という自分の課題を切り離すことで、恐怖心は和らぎます。

「嫌われる勇気」は「幸せになる勇気」

課題の分離を実践することは、ベストセラーにもなった『嫌われる勇気』を持つことでもあります。

これは、人に嫌われることを推奨しているわけではありません。「他者からどう思われるかを気にせず、自分の信じる道を進む勇気」を持つということです。

すべての人に好かれようとすることは、不可能です。それは、自分の人生ではなく、他人の人生を生きることになってしまいます。あなたが自分らしく、誠実に生きていれば、そのことを理解し、評価してくれる人は必ずいます。

課題の分離は、あなたを不必要な人間関係の悩みから解放し、本当に大切にすべき関係にエネルギーを注ぐことを可能にしてくれる、強力なツールなのです。

【アドラー心理学の処方箋②】過去のトラウマから解放される「目的論」

アドラー心理学のもう一つの柱が「目的論」です。

これは、一般的な「原因論」と対比すると分かりやすいでしょう。

原因論

「過去の出来事(原因)が、現在の私(結果)を規定している」と考える。

目的論

「私たちは、ある目的を達成するために、感情や行動を自ら作り出している」と考える。

つまり、人は過去の原因によって動かされるのではなく、未来の目的に向かって自ら動いている、ということです。

あなたが「怒りの感情」や「不安」を作り出している目的とは?

例えば、後輩のミスに対して、カッとなって厳しい口調で叱ってしまったとします。

原因論で考えれば、「疲れていたから」「時間に追われていたから」イライラしてしまった、となります。

しかし、目的論で考えると、「後輩を自分の支配下に置き、自分の言うことを聞かせたい」という目的のために、「怒り」という感情を道具として利用した、と捉えるのです。怒鳴れば、相手は萎縮し、手っ取り早く自分の要求を通すことができます。もし本当に緊急で伝える必要があったなら、怒鳴るのではなく、冷静に、しかし強く指示するという方法もあったはずです。

同様に、あなたが人間関係で感じる「不安」や「恐怖」も、何らかの目的のために、あなたが無意識に作り出している可能性があります。

例えば、「先輩に話しかけるのが怖い」という感情。

その目的は、もしかしたら「話しかけて、もし冷たくされたり、否定されたりして傷つくことから、自分を守りたい」ということかもしれません。「怖い」という感情を作り出すことで、「話しかけない」という選択を正当化し、対人関係のタスクから逃げている、と考えるのです。

「目的」に気づけば、行動は変えられる

この目的論の素晴らしい点は、「自分の人生のハンドルは、自分が握っている」ということに気づかせてくれる点です。

過去の出来事や環境は変えられません。しかし、未来の目的は、今この瞬間から、あなた自身が選び直すことができます。

「傷つくことから自分を守る」という目的のために「不安」を作り出していることに気づけば、「たとえ傷つく可能性があったとしても、患者さんのために連携をとり、より良い看護を提供する」という、より大きな目的を再設定することができます。

目的が変われば、使う感情や行動も自ずと変わってきます。

「どうして私はいつもこうなんだろう…」と過去の原因を探して落ち込むのではなく、「私は、どんな目的のために、この感情を使っているのだろう?」「本当の目的を達成するためには、どんな行動が選べるだろう?」と未来に視点を向けること。これが、あなたを過去の呪縛から解き放ち、主体的な人生を歩むための鍵となるのです。

【アドラー心理学の処方箋③】職場が”安心できる居場所”になる「共同体感覚」

「課題の分離」で他者と境界線を引き、「目的論」で自分の人生の主導権を取り戻す。

これだけでも心はかなり楽になりますが、アドラー心理学が目指すゴールは、孤立することではありません。

最終的な目標は「共同体感覚」を持つことです。

共同体感覚とは、「他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所があると感じられること」です。 家庭、学校、職場、地域社会など、私たちが所属するあらゆる集団を「共同体」と捉え、その中で自分が役立っている、貢献できていると感じられる状態を指します。

なぜ、私たちは「貢献感」を求めるのか?

アドラーは、「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と言い切りました。

そして、その悩みを乗り越え、幸福になるためには、「貢献感」が不可欠だと説きます。

「私は、この共同体(職場)の役に立っている」

「私は、仲間(同僚や患者さん)に貢献できている」

この感覚こそが、私たちに深い満足感と幸福感を与え、自己の価値を実感させてくれるのです。

お金や地位、名声といった「他者からの承認」ではなく、「自分が貢献できている」という主観的な感覚が重要なのです。

相手は「敵」ではなく「仲間」。信頼することから始める

職場の人間関係に悩んでいる時、私たちは無意識に、周りの人を「敵」や「競争相手」と見てしまいがちです。「あの人は私を出し抜こうとしている」「あの人は私の足を引っ張ろうとしている」と。

しかし、共同体感覚を持つためには、まず相手を「仲間」だと見なすことから始めなければなりません。これをアドラー心理学では「他者信頼」と呼びます。

これは、無条件に相手を信じ込むことではありません。裏切られる可能性があっても、まずはこちらから「仲間」として信頼する、という決意をすることです。

あなたが相手を「敵」として見ていれば、相手もあなたを警戒し、攻撃的な態度をとるでしょう。しかし、あなたが相手を「仲間」として信頼し、協力的な態度で接すれば、相手の態度も少しずつ変わっていく可能性があります。

「ありがとう」が生み出す、貢献と承認の良いサイクル

共同体の中で貢献感を育む、最もシンプルで強力な方法。

それは「ありがとう」という言葉です。

- 業務を手伝ってくれた同僚に、「ありがとう、助かったよ」

- 指示をくれた医師に、「先生、ありがとうございます。すぐに対応します」

- 些細なことでも、患者さんにしていただいたことに、「ありがとうございます」

感謝を伝えることは、相手の存在を承認し、相手の貢献を認める行為です。

そして、感謝された相手は嬉しい気持ちになり、「またこの人の役に立ちたい」と感じるでしょう。あなたも、感謝を伝えることで、相手を「仲間」として認識しやすくなります。

「課題の分離」は、冷たく突き放すことではありません。自分の課題と相手の課題を分けた上で、仲間として信頼し、協力し、貢献し合う。これこそが、アドラーが示す、幸福な対人関係のゴールなのです。

明日からできる!自己肯定感を育む具体的な3つの習慣

アドラー心理学の考え方を理解した上で、土台となる「自己肯定感」を日々育んでいくことが、何よりも大切です。ここでは、私が多くのクライアントさんにお勧めし、効果を実感していただいている3つの簡単な習慣をご紹介します。

習慣1:1日の終わりに「今日の良かったこと」を3つ書く(スリーグッドシングス)

どんなに疲れた日でも、寝る前に、その日あった「良かったこと」を3つ、ノートに書き出してみてください。

- 「患者さんに『ありがとう』と言われて嬉しかった」

- 「苦手な採血が一回で成功した」

- 「同僚が休憩時間にチョコレートをくれた」

どんな些細なことでも構いません。

私たちの脳は、放っておくとネガティブな出来事ばかりを記憶する性質があります。意識的に「良かったこと」に焦点を当てることで、脳はポジティブな情報を見つけるのが上手になります。「自分はダメだ」という思い込みが、「意外とできているじゃないか」という自己認識に変わっていくのです。

習慣2:ネガティブをポジティブに変換する「リフレーミング」

リフレーミングとは、物事を見る枠組み(フレーム)を変えて、違う視点から捉え直すことです。

短所だと思っていることも、見方を変えれば長所になります。

- 「仕事が遅い」→「丁寧で、慎重に仕事ができる」

- 「心配性」→「リスク管理能力が高い、危機察知能力がある」

- 「意見を強く言えない」→「協調性があり、周りの意見を尊重できる」

ミスをしてしまった時も、「なんてダメなんだ」で終わらせず、「この失敗のおかげで、次はもっとうまくやれる方法を学べた」とリフレーミングする。この癖をつけることで、落ち込む時間が短くなり、自己肯定感が削られるのを防ぐことができます。

習慣3:自分を勇気づける魔法の言葉「アファメーション」

アファメーションとは、肯定的な自己暗示のこと。自分自身に、ポジティブな言葉を語りかける習慣です。

鏡の前の自分に向かって、あるいは心の中で、毎朝こう呟いてみてください。

- 「私は、価値のある存在だ」

- 「私は、今日も自分にできる最善を尽くす」

- 「私は、他人の評価に左右されない、強い自分軸を持っている」

最初は気恥ずかしいかもしれませんが、繰り返し語りかけることで、その言葉は潜在意識に浸透し、あなたの思考や行動を肯定的な方向へと導いてくれます。言葉は、あなたの現実を創るのです。

それでも「辞めたい」と思ったら…あなたを大切にするための次の一歩

ここまで、自分の内面を変えることで人間関係の悩みを乗り越える方法をお伝えしてきました。

しかし、それでもどうしても状況が改善せず、「しんどい」「辞めたい」という気持ちが消えない場合もあるでしょう。

それは、あなたの心が「もう限界だよ」と悲鳴を上げているサインかもしれません。

転職は「逃げ」ではなく「戦略的撤退」

「ここで辞めたら、逃げることになるんじゃないか…」

そう思って、心身をすり減らしながら働き続けるのは、最も避けるべき選択です。

職場を変えることは、決して「逃げ」ではありません。

それは、自分というかけがえのない資本を守るための、賢明な「戦略的撤退」です。

パワハラが横行している、明らかに労働環境が劣悪であるなど、個人の努力だけではどうにもならない環境は存在します。そんな場所に留まり続けて、あなたが心を病んでしまっては、元も子もありません。

自分を責めないで。「環境を変える」という選択肢

「私がもっとうまくやれていれば…」と自分を責める必要は全くありません。

あなたと職場には「相性」があります。今の職場が、たまたまあなたに合わなかっただけかもしれません。あなたという素晴らしい看護師が、もっと輝ける場所は、必ず他にあります。

「環境を変える」というカードを、常に持っていてください。その選択肢があると思うだけで、心に少し余裕が生まれるはずです。

後悔しない転職のために必要な「自己分析」

もし、転職を決意するのであれば、勢いで辞めてしまう前に、一つだけやっていただきたいことがあります。

それは、今回の経験を踏まえた「自己分析」です。

- なぜ、今の職場の人間関係は辛かったのか?(課題の分離の視点で)

- 自分は、どんな時に自己肯定感が下がりやすいのか?

- 次の職場では、どんな人間関係を築きたいのか?

- そのためには、どんな環境(病院の規模、理念、看護体制など)が自分に合っているのか?

この自己分析をすることで、次の転職が、単なる「嫌な場所からの脱出」ではなく、「より良い未来へのステップアップ」になります。アドラー心理学や自己肯定感の視点を持って自分を見つめ直すことで、これまでとは全く違う基準で、あなたに本当に合った職場を見つけることができるでしょう。

まとめ:あなたは、あなたのままで素晴らしい

長い記事を最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

看護師という仕事は、計り知れないほどの尊さと、それと同じくらいの厳しさを併せ持っています。その中で、複雑な人間関係に悩み、心が疲弊してしまうのは、あなたが弱いからでも、ダメだからでもありません。むしろ、それだけ真摯に、誠実に、仕事と向き合っている証拠です。

どうか、自分を責めることをやめてください。

アドラー心理学の「課題の分離」を使い、他人の感情や評価という重荷を、少しだけ下ろしてみませんか。

「目的論」の視点で、自分の人生のハンドルを、もう一度しっかりと握り直してみませんか。

そして、「共同体感覚」を意識して、周りの人を「仲間」として信頼し、「ありがとう」を伝えてみませんか。

何よりも大切なのは、あなた自身の「自己肯定感」です。

あなたは、あなたが思う以上に、強く、優しく、素晴らしい看護師です。

これまでの経験も、悩みも、すべてがあなたの価値の一部です。

あなたは、あなたのままで素晴らしい。

そのことを、どうか忘れないでください。

この記事が、人間関係の暗いトンネルをさまようあなたの足元を照らす、一筋の光となれたなら、これほど嬉しいことはありません。

あなたは、一人ではありません。

あなたの心を、一生モノのスキルに変えませんか?

この記事を読んで、アドラー心理学や自己肯定感を高めることに、少しでも興味が湧いたあなたへ。

「もっと深く学んで、自分の心を自由自在にコントロールできるようになりたい」

「自分だけでなく、同じように悩む同僚や後輩の力にもなってあげたい」

もし、そう感じているなら、絶好の機会があります。

この講座では、あなたが今日学んだ「課題の分離」や「目的論」といったアドラー心理学の智慧を、単なる知識で終わらせるのではなく、ご自身の、そして大切な人のメンタルケアに活かせる“実践的なスキル”として体系的に学ぶことができます。

- 折れない心(レジリエンス)の作り方

- 心理学に基づいた、信頼されるコミュニケーション術

- 自分と他者を勇気づける具体的な方法

これらのスキルは、看護師としてのあなたの日常を支えるだけでなく、今後のキャリアや人生そのものを、より豊かにしてくれる一生の財産となるはずです。

あなたも「心の専門家」への第一歩を踏み出してみませんか?

あなたの参加を、心よりお待ちしています。

【あわせて読みたい関連記事】

この記事のテーマについて、さらに深く知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

【アドラー心理学専門記事】看護師さん、本当にお疲れさまです。フッと心が軽くなる3つのヒント

さらに看護師特有の悩みにフォーカスし、すぐに実践できる心のヒントをまとめています。

プレゼンが怖いあなたへアドラー心理学と自己肯定感で「話すのが苦手な自分」から抜け出す方法

カンファレンスでの発表や医師への報告など、人前で話すことに苦手意識がある方に。

「もう緊張しない」初対面でも自信を持って話せるようになる方法【自己肯定感×アドラー心理学で変わるコミュニケーション】

患者さんやご家族との初対面の関わり方など、コミュニケーション全般に自信を持ちたいあなたへ。

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

コメント