「チームがうまく機能しない…」

「部下の主体性をどう引き出せばいいのか分からない…」

「リーダーとしての自分のやり方に、時々自信がなくなる…」

個人起業家として、あるいは経営者として、キャリアを重ねて事業を牽引する立場にあるあなた。

日々、事業の成長と組織のマネジメントという大きな責任を背負い、奮闘されていることでしょう。

しかし、その一方で、上記のような「人」に関する悩みが、尽きることはないのではないでしょうか。

かつてのような「指示命令型」のトップダウンなリーダーシップが通用しなくなり、多様性(ダイバーシティ)が重視される現代。私たちは、メンバー一人ひとりの個性と能力を最大限に引き出し、自律的なチームを育てる「新しいリーダーシップ」を求められています。

もし、あなたがリーダーシップのあり方に悩み、ご自身の自己肯定感が揺らぐ瞬間があるのなら、この記事はあなたのためのものです。

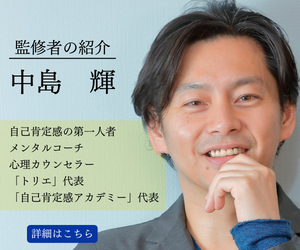

こんにちは。自己肯定感の第一人者、中島輝です。

これまで数多くのリーダーや経営者の方々とお会いしてきましたが、成功しているリーダーにはある共通点があります。それは、ブレない「自己肯定感」を土台に、アルフレッド・アドラーが提唱した「アドラー心理学」の原則を自然と実践していることです。

この記事では、なぜ今、アドラー心理学がリーダーにとって最強の武器となるのか、そして、その土台となる自己肯定感をいかにして育むのかを、具体的かつ実践的に解説していきます。

長文ですが、読み終える頃には、あなたのリーダーシップに関する悩みは確信に変わり、明日からチームとの向き合い方が劇的に変わることをお約束します。ぜひ、ブックマークして、何度も読み返せるようにしてください。

なぜ今、優秀なリーダーほど「アドラー心理学」を学ぶのか?

「アドラー心理学」と聞くと、『嫌われる勇気』という書籍を思い浮かべる方が多いかもしれません。アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーによって創始された心理学で、「自己決定性(自分の人生は自分で決められる)」や「対人関係論」に重きを置いているのが特徴です。

では、なぜこの100年以上前の心理学が、変化の激しい現代(VUCA時代)を生きるリーダーたちにとって、これほどまでに有効なのでしょうか。

その理由は、アドラー心理学の本質が「個人の自律」と「他者との協調」を促すための哲学であり、まさに現代のリーダーシップに求められる要素そのものだからです。

従来のピラミッド型組織では、リーダーは「指示」や「管理」を主な役割とし、部下はそれに従う、という「縦の関係」が基本でした。しかし、市場が複雑化し、働き方の価値観も多様化した現代において、このスタイルは機能不全を起こしつつあります。

今、求められているのは、メンバー一人ひとりが自らの頭で考え、主体的に行動し、互いに協力し合う「自律分散型」のチームです。

そして、そのようなチームを創り出すリーダーには、メンバーを上から支配するのではなく、横から支え、彼らの可能性を引き出す「サーバントリーダーシップ」や「共創型リーダーシップ」が不可欠です。

アドラー心理学の「課題の分離」「横の関係」「勇気づけ」といった概念は、この新しいリーダーシップを実践するための、極めて強力な思想的バックボーンとなるのです。

リーダーシップの質は「自己肯定感」で9割決まる

そして、アドラー心理学をベースとしたリーダーシップを実践する上で、絶対に欠かせない土台があります。

それが、リーダーあなた自身の「自己肯定感」です。

自己肯定感とは、「ありのままの自分をかけがえのない存在として肯定し、受け入れる感覚」のこと。これは、単なるポジティブシンキングや自信過剰とは全く異なります。良い部分も悪い部分も含めて「OK」を出せる、心の安定した状態を指します。

自己肯定感が低いリーダーが陥る「3つの罠」

もし、リーダーであるあなたの自己肯定感が低い状態にあると、チームにどのような影響が及ぶでしょうか。

- 過剰なマイクロマネジメント: 自分の判断に自信がないため、部下のやることなすことすべてが不安になります。結果、細かい指示を出しすぎたり、常に進捗を監視したりして、部下の自主性や成長の機会を奪ってしまいます。

- 部下への不信と批判: 「どうせできないだろう」という前提で部下を見てしまい、小さなミスを厳しく追及したり、責任転嫁したりしがちです。これは、自分の立場を守りたいという防衛本能の表れでもあります。

- 承認欲求に基づく意思決定: 部下や周囲から「すごいリーダーだと思われたい」という欲求が強くなり、本質的な課題解決よりも、短期的な成果や聞こえの良い評価を優先してしまいます。チームはリーダーの顔色をうかがうようになり、自由な発想は生まれません。

心当たりはありませんか? これらはすべて、リーダー自身の「自己肯定感の低さ」が根源にあるのです。

自己肯定感が高いリーダーが創り出す「心理的安全性」

一方で、自己肯定感が高いリーダーは、心に余裕があります。

- ありのままの自分を受け入れているため、他者からの評価に一喜一憂しません。

- 自分の能力と価値を信じているため、部下の能力も信じ、安心して仕事を任せられます。

- 部下の成功を自分の成功のように心から喜べます。

- 失敗を恐れず、それを学びの機会と捉えることができます。

このようなリーダーが率いるチームには、「心理的安全性」が生まれます。

心理的安全性とは、「このチームの中では、対人関係のリスクを恐れずに、誰もが安心して自分の意見を言ったり、挑戦したりできる」と信じられる状態のことです。

心理的安全性の高いチームでは、メンバーは失敗を恐れずに新しいアイデアを提案し、互いに助け合い、驚くほどのパフォーマンスを発揮します。

つまり、リーダーの自己肯定感は、チームの心理的安全性を育み、ひいては組織全体の成果を左右する、最も重要な基盤なのです。

そして何より、自己肯定感は生まれ持った才能ではなく、正しい知識とトレーニングによって、誰もが高めることができる「技術」であるということを、覚えておいてください。

リーダーの不安はチームに伝染する。停滞した空気は、リーダー自身の心の中を映す鏡かもしれない。

アドラー心理学で覚醒する!

新時代のリーダーシップを支える5つの柱

ここからは、あなたのリーダーシップを根底から変える、アドラー心理学の5つの重要な柱を解説します。それぞれの柱が、いかにリーダー自身の自己肯定感を支え、チームを成長させるかを感じながら読み進めてください。

【柱1:課題の分離】部下を信じて「任せる勇気」。マイクロマネジメントからの解放

アドラー心理学の最も有名な概念の一つが「課題の分離」です。これは、「それは、誰の課題なのか?」を冷静に見極め、他者の課題には踏み込まない、という考え方です。

例えば、部下が仕事で成果を出せるかどうかは、本来「部下の課題」です。リーダーの課題は、部下が成果を出せるように環境を整え、必要な支援をすることであり、部下の代わりに成果を出すことではありません。

◆リーダーシップへの応用

「この仕事の最終的な責任は私が取る。だから、あなたなりのやり方で、まずは挑戦してみてほしい」と伝え、部下を信じて任せる。これが課題の分離の実践です。もちろん、丸投げとは違います。困ったときにはいつでも相談に乗る姿勢は見せつつも、答えをすぐ与えるのではなく、「君ならどう考える?」と問いかけ、本人の思考を促すのです。

◆自己肯定感との関連

課題の分離ができるリーダーは、「部下にはこの課題を乗り越える力がある」と信じています。これは、翻って「自分には、たとえ部下が失敗しても最終的な責任を取れるだけの力がある」という、自分自身への深い信頼(自己信頼感)がなければできません。課題の分離を実践することは、リーダー自身の精神的な負担を軽減し、「自分は自分の役割に集中すればいい」という安定した自己肯定感に繋がります。

【柱2:目的論】部下の「困った行動」の裏にある“本当の目的”を見抜く

部下がミスをしたり、会議で非協力的な態度を取ったりしたとき、私たちは「なぜ、そんなことをしたんだ!(原因論)」と過去の原因を追及しがちです。

しかし、アドラー心理学では、「何のために、その行動をしているのか(目的論)」という未来の目的に焦点を当てます。

◆リーダーシップへの応用

部下の問題行動に対して、感情的に叱責するのではなく、「その行動を取ることで、あなたは何を得ようとしているのかな?」「何か困っていることがあるなら、話を聞かせてほしい」と、冷静に問いかけてみましょう。

相手を「問題児」として裁くのではなく、「目的」を持った一人の人間として対話する姿勢が、思わぬ本音を引き出し、本質的な解決に繋がります。

◆自己肯定感との関連

「目的論」で相手を理解しようとする姿勢は、「自分は相手を色眼鏡で見ずに、ありのままを理解できる」という自己受容感と繋がっています。部下を罰するのではなく、救おうとする関わり方は、リーダーとしてのあなたの器を大きくし、「自分は他者に貢献できる存在だ」という自己有用感を育むのです。

【柱3:横の関係】「ほめる」「叱る」はもう古い。対等なパートナーシップを築く

アドラー心理学では、親子や上司部下であっても、すべての対人関係は「対等な横の関係」であるべきだと考えます。

そして、この観点から言うと、「ほめる」も「叱る」も、実は相手を自分より下に見た「縦の関係」のコミュニケーションなのです。

◆リーダーシップへの応用

・ほめる代わりに感謝を伝える: 「(すごいね、優秀だね、ではなく)〇〇さん、この前の資料、すごく助かったよ。ありがとう」

・叱る代わりに協力を依頼する: 「(なんでできないんだ!ではなく)この件、どうすればうまく進められるか、一緒に考えてくれないかな?」

このように、相手を「評価の対象」ではなく「対等なパートナー」として扱うことで、健全な信頼関係が生まれます。

◆自己肯定感との関連

他者を「横の関係」で捉えられるのは、リーダー自身が「自分は誰かと比較しなくても、ありのままの自分に価値がある」という絶対的な自己肯定感を持っているからです。役職や能力で人の上下を判断しない姿勢は、チーム内に安心感をもたらし、結果的に「自分はこんなに素晴らしいチームを率いている」というリーダー自身の自己肯定感をさらに高めるという好循環を生みます。

【柱4:勇気づけ】部下の「困難を克服する活力」を引き出す究極のスキル

「横の関係」を前提としたコミュニケーション、それが「勇気づけ」です。勇気づけとは、相手が困難を克服するための活力を与えるアプローチのこと。

「ほめる」が結果(アウトプット)や能力に対する「評価」であるのに対し、「勇気づけ」は、存在そのものや、プロセス、貢献、意欲に焦点を当てます。

◆リーダーシップへの応用

「勇気づけ」は、チームの心理的安全性を高め、メンバーの挑戦意欲を引き出すための最も直接的で効果的なスキルです。日々の挨拶に「〇〇さん、おはよう!昨日はありがとう」と一言添えるだけでも、立派な勇気づけになります。意識して「勇気づけ」のシャワーをチームに降り注ぐことで、雰囲気は劇的に明るくなります。

◆自己肯定感との関連

「勇気づけ」は、相手の自己肯定感を直接育む行為です。そして、人に勇気を与えることができるのは、自分自身の心に勇気のエネルギーが満ちているからに他なりません。他者を勇気づけることは、巡り巡って「自分は他者に良い影響を与えられる価値ある存在だ」という自己肯定感(自己有用感)を、リーダー自身にもたらしてくれるのです。

【柱5:共同体感覚】「貢献感」が最強のチームを創り出す

アドラー心理学のゴールとも言える概念が「共同体感覚」です。これは、「自分は、仲間たちがいる共同体(チーム、会社、社会など)の中で、有益な一員である」と感じられる感覚のこと。

「ここにいてもいいんだ」という所属感と、「自分は仲間の役に立っている」という貢献感から成り立っています。

◆リーダーシップへの応用

リーダーの最も重要な仕事は、この「共同体感覚」をチーム内に醸成することです。

・チームのビジョンや目標を明確に共有し、「私たちは同じ船の乗組員だ」という意識を作る。

・メンバー一人ひとりの役割が、チーム全体の目標達成にどう繋がっているのかを伝え、彼らの仕事の意味と価値を言語化する。

・会議や日々のコミュニケーションの中で、全員の貢献に光を当て、感謝を伝える場を意図的に作る。

◆自己肯定感との関連

リーダー自身が「私はこのチームに貢献できている」と感じられているとき、その自己肯定感は非常に安定します。そして、メンバー一人ひとりが「自分もこのチームに貢献できている」と感じられる場を作ることで、メンバーの自己肯定感は高まり、チームへのエンゲージメントは最大化します。貢献感の連鎖こそが、持続的に成長するチームの原動力であり、リーダーとしての最高の喜びと自己肯定感の源泉となるのです。

対等な対話と「勇気づけ」が、チームのポテンシャルを最大限に引き出す。

【実践ワーク】

あなたとチームを変える!アドラー流リーダーシップ実践ドリル

理論を学んだら、次は実践です。ここからは、あなたの自己肯定感とリーダーシップを具体的にアップデートするための3つのワークをご用意しました。ぜひ、静かな環境で、ご自身の心と向き合いながら取り組んでみてください。

《自己診断編》あなたのリーダーシップの土台「自己肯定感」チェックテスト

まずは、現在のあなたの心の状態を客観的に見てみましょう。

以下の10個の質問に、直感で「はい」「いいえ」「どちらともいえない」で答えてみてください。

- 部下の成功を、嫉妬や焦りを感じずに心から喜べるか?

- 自分の下した判断や決定に、後から過剰な不安を感じることは少ないか?

- 部下や他者からの批判を、人格否定と捉えずに客観的に受け止められるか?

- 自分の弱みや不得意なことを、チームメンバーに正直に開示できるか?

- 「リーダーはこうあるべきだ」という理想像に縛られすぎていないか?

- 部下に仕事を任せる時、「どうせ無理だろう」ではなく「きっと大丈夫」と信じられるか?

- チームの成果が出た時、「自分のおかげだ」よりも「みんなのおかげだ」と自然に思えるか?

- 誰かに頼ったり、助けを求めたりすることに抵抗はないか?

- 自分の意見が少数派でも、場の空気に流されずに発言できるか?

- リーダーという役割を、プレッシャーよりも「やりがい」や「貢献の機会」だと感じられているか?

【診断結果】

「はい」が7個以上: 素晴らしいです!あなたは安定した自己肯定感を土台に、健全なリーダーシップを発揮できています。この記事で学んだことを意識すれば、さらに素晴らしいリーダーになれるでしょう。

「はい」が4〜6個: リーダーとして奮闘する中で、自己肯定感が揺らぐ場面があるかもしれません。特に「いいえ」と答えた項目が、あなたの成長のヒントです。次のワークで具体的なスキルを身につけていきましょう。

「はい」が3個以下: 現在、リーダーとしての重圧で、自己肯定感がかなり低下している可能性があります。しかし、心配はいりません。自己肯定感は技術です。この記事を読み込み、意識的にトレーニングすることで、必ず変化を実感できます。まずは自分自身を労ってあげることから始めましょう。

《実践編》明日から使える!「勇気づけ」言い換えワークシート

「縦の関係」の言葉(ほめる・叱る)を、「横の関係」の言葉(勇気づけ・感謝・協力依頼)に言い換える練習です。

| よくある「縦の関係」の言葉(Before) | 「横の関係」の言葉(After)に言い換えてみよう! |

|---|---|

| Case1:ミスをした部下に対して 「なんでこんな簡単なミスをしたの?」 | 例:「大丈夫?何か困ったことがあったかな。次どうすれば防げるか、一緒に考えようか」 |

| Case2:目標を達成した部下に対して 「君は本当に優秀だね。すごいよ」 | 例:「目標達成おめでとう!粘り強く取り組んでくれたおかげだね。本当に助かったよ、ありがとう」 |

| Case3:なかなか意見を言わない部下に対して 「君も何か意見を言いなさい」 | 例:「〇〇さんの視点からの意見もぜひ聞いてみたいな。どんな些細なことでもいいんだけど、どう思う?」 |

| Case4:期待以上の成果を出した部下に対して 「期待以上だよ、天才だね!」 | 例:「素晴らしい成果だね!どんな工夫をしたのか、ぜひみんなにも共有してくれないかな?」 |

《整理編》心の負担が軽くなる「課題の分離」実践シート

今、あなたが抱えている仕事や人間関係の悩みを書き出し、「課題の分離」をしてみましょう。

頭の中が整理され、自分が本当に集中すべきことが見えてきます。

1. 今、あなたが抱えている悩みや課題をすべて書き出してください。

例:部下のAさんがなかなか育たない、新規プロジェクトの進捗が遅れている、B社との交渉が難航している…

2. その課題は、下の3つのうち、どれに分類されますか?

- A. 自分の課題(自分の努力や工夫で直接コントロールできること)

例:部下へのフィードバックの方法を見直す、プロジェクトのタスクを再設計する、B社への新たな提案を考える - B. 相手の課題(相手が決断・行動することであり、自分ではコントロールできないこと)

例:Aさんがフィードバックを受け入れて成長するかどうか、B社の担当者が提案を受け入れるかどうか - C. 共同の課題(自分と相手が協力して取り組むべきこと)

例:Aさんと1on1の時間を設けてキャリアについて話し合う、プロジェクトメンバー全員で遅延の原因を分析する

3. 書き出した結果を見て、どう感じましたか?

「B. 相手の課題」について、これまで過剰に悩み、コントロールしようとしていませんでしたか?

あなたが今すぐエネルギーを注ぐべきは「A. 自分の課題」と「C. 共同の課題に取り組むための働きかけ」です。

相手の課題は相手を信じて手放す。この意識だけで、あなたの心の負担は劇的に軽くなるはずです。

アドラー心理学と自己肯定感を学び、

さらに飛躍するために

ここまで、アドラー心理学と自己肯定感を軸とした新しいリーダーシップについて、詳しく解説してきました。ワークを通じて、新たな気づきを得られた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、最も大切なのは、これらの知識を「知っている」状態から「できる」状態へと引き上げ、無意識レベルで実践できるようになることです。そのためには、継続的な学びと、安全な場で実践を繰り返す経験が欠かせません。

もし、あなたが、

- 初対面のお客様や取引先とも、もっと自信を持ってスムーズに関係を築きたい

- プレゼンや大勢の前で話す場面での、過度な緊張から解放されたい

- 『嫌われる勇気』を読んだけれど、次の一歩をどう踏み出せばいいか分からない

と感じているなら、それはあなたのリーダーとしての伸びしろのサインです。

以下の記事では、さらに具体的なコミュニケーションの悩みを解決するヒントを解説しています。ぜひ、合わせてお読みください。

▶ 「もう緊張しない」初対面でも自信を持って話せるようになる方法【自己肯定感×アドラー心理学で変わるコミュニケーション】

▶ 【アドラー心理学で“本当の自信”を手に入れる】自己肯定感を育む6つの力と『嫌われる勇気』の次にすべきこと

▶ プレゼンが怖いあなたへ。アドラー心理学と自己肯定感で「話すのが苦手な自分」から抜け出す方法

まとめ:自己肯定感を土台としたアドラー流リーダーシップで、あなたとチームの未来を変える

最後に、本日の内容をまとめます。

- 現代のリーダーには、指示命令型ではなく、メンバーの主体性を引き出すアドラー心理学に基づいたアプローチが不可欠である。

- そのリーダーシップの質を決定づける土台となるのが、リーダー自身のブレない「自己肯定感」である。

- リーダーシップを覚醒させる鍵は、アドラー心理学の5つの柱(①課題の分離、②目的論、③横の関係、④勇気づけ、⑤共同体感覚)を理解し、実践すること。

- リーダーが「勇気づけ」を実践し、チームに「貢献感」を醸成することで、メンバーの自己肯定感は高まり、チームは最高のパフォーマンスを発揮する。

リーダーであるあなたが変われば、チームの空気は変わります。

チームが変われば、組織全体が変わり、事業はさらに成長軌道に乗るでしょう。

自己肯定感を高め、アドラー心理学を実践することは、変化の激しい時代を生き抜く私たち女性リーダーにとって、何物にも代えがたい一生モノの武器となります。

あなたのリーダーシップが、あなた自身と、あなたの大切なチームメンバーの未来を、より豊かで輝かしいものにすることを、心から願っています。

あなたのリーダーとしての可能性を、

ここで最大限に引き出しませんか?

この記事でご紹介した、自己肯定感を土台としたアドラー心理学のリーダーシップ。

その本質を、もっと深く、もっと体系的に学び、あなた自身の血肉として身につけたいと思いませんか?

私たち「自己肯定感アカデミー」では、自己肯定感の第一人者である私、中島輝が、あなたの人生とキャリアを劇的に好転させるための講座をご用意しています。

特に、今回ご紹介したアドラー心理学をベースに、対人支援のプロフェッショナルを目指せる「アドラー流メンタルトレーナー資格取得講座」は、ご自身のリーダーシップに革命を起こしたい、本質的なコミュニケーション能力を身につけたい女性起業家・経営者の方に、大変ご好評をいただいています。

この講座では、あなた自身の自己肯定感を飛躍的に高めることはもちろん、

クライアントや部下の自己肯定感を育み、彼らの「本当のやる気」と「可能性」を引き出すための具体的な技術を、理論と実践の両面から徹底的に学ぶことができます。

あなた自身の人生を豊かにし、そして、あなたの周りにいる大切な人々の人生をも豊かに導く。

そんな、真のリーダーとしての次なるステージへ、私と一緒に一歩踏み出してみませんか?

あなたの挑戦を、心からお待ちしています。

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

コメント