「お母さん、さっきも同じこと言ってたよ」

「お父さん、どうしてこんなこともできなくなってしまったの…」

親が認知症と診断された日、あなたの心に最初に浮かんだのはどんな感情でしたか? ショック、不安、悲しみ、そして「これからどうなってしまうのだろう」という、先の見えない霧の中に突き落とされたような感覚ではなかったでしょうか。

日に日に変わっていく親の言動に戸惑い、一生懸命に介護をしても、心ない言葉を投げかけられては深く傷つく。かつて頼りにしていた親の姿はもうどこにもなく、まるで目の前の親が「いなくなってしまった」かのような、言いようのない喪失感に襲われる。

その一方で、「しっかりしなきゃ」「私が支えなければ」と自分を奮い立たせる。しかし、心と体はどんどんすり減っていき、「どうして私だけがこんなに辛い思いを…」と孤独を感じたり、「もっと優しくできない自分はダメな人間だ」と自分を責めてしまったり…。

もしあなたが今、このような苦しい胸の内を誰にも打ち明けられずに一人で抱えているのなら、この記事を読んでください。

その辛さ、その悲しみ、その自分を責める気持ちは、決してあなたが弱いからでも、愛情が足りないからでもありません。それは、認知症の家族を介護する多くの人が経験する、ごく自然な心の反応なのです。

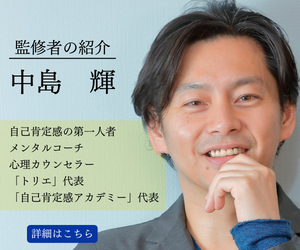

この記事では、自己肯定感の第一人者である私、中島輝が、認知症介護で傷ついたあなたの心を癒し、自分を大切にしながら親と向き合うための「グリーフケア」と「自己肯定感を守る方法」について、具体的にお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたの辛い気持ちの正体がわかり、自分を責めるループから抜け出し、明日から少しだけ穏やかな気持ちで親と向き合うためのヒントが見つかるはずです。

親が認知症に…その胸をえぐるような「しんどさ」の7つの正体

「介護は大変」と一言で言いますが、その「しんどさ」の内訳は一つではありません。まるで看護師が過酷な現場で疲弊していくように、介護者であるあなたもまた、様々な要因が絡み合った複雑なストレスに晒されています。まずは、ご自身の「しんどさ」がどこから来ているのか、一つひとつ見つめていきましょう。

1-1. 終わりの見えない不安と「一人で背負う」責任の重圧

認知症は、残念ながら完治する病気ではありません。症状はゆっくりと、しかし確実に進行していきます。「この先どうなるんだろう」「いつまで続くんだろう」という、ゴールの見えないマラソンを走っているような感覚。そして、「親の人生は自分の双肩にかかっている」という重すぎる責任感。この二つが、常にあなたの心に重くのしかかります。

1-2. 「昔の親」はもういない…コミュニケーションの断絶が生む壁

楽しかった思い出、交わした言葉、尊敬していた姿…。記憶の中の親と、目の前の親とのギャップに、心が引き裂かれそうになることはありませんか。会話が成り立たない、自分のことを忘れられてしまう。それは、心の繋がりが断絶されたかのような深い悲しみと孤独感をもたらします。

1-3. BPSD(行動・心理症状)への対応で心身ともに疲弊する毎日

徘徊、物盗られ妄想、暴力・暴言、介護拒否といった「BPSD(行動・心理症状)」は、介護者を最も疲弊させる要因の一つです。理屈が通じない相手に24時間体制で対応することは、体力だけでなく、精神力を根こそぎ奪っていきます。周囲からは「認知症だから仕方ない」と言われても、受け止める側はたまったものではありません。

1-4. 経済的な負担と、自分のキャリアが止まる焦り

介護にはお金がかかります。医療費、介護サービス費、オムツ代…。出費が増える一方で、介護のために仕事の時間を減らしたり、離職せざるを得なくなったりする「介護離職」も深刻な問題です。経済的な不安は、精神的な余裕をさらに奪い、自分のキャリアや将来設計が閉ざされていくような焦りを感じさせます。

1-5. 誰にもわかってもらえない「社会からの孤立感」

「お父さん、最近どう?」「大変でしょうけど、頑張ってね」。悪意のない言葉が、かえってあなたを追い詰めることがあります。介護の本当の大変さは、経験した人にしかわかりません。友人との会話も合わなくなり、社会から取り残されたような孤立感を深めてしまうケースは非常に多いのです。

1-6. 自分の時間、自分の人生がなくなる「喪失感」

趣味の時間、友人とのおしゃべり、キャリアアップのための勉強、あるいは、ただボーっとする時間。介護が始まると、そうした「自分のための時間」は驚くほどなくなります。「私自身の人生はどこへ行ってしまったのだろう」という喪失感は、介護生活の質を大きく左右します。

1-7. 「もっと優しくできたら…」理想と現実のギャップが生む罪悪感

頭では「優しく接しなければ」とわかっているのに、ついイライラして声を荒らげてしまう。そして、眠っている親の顔を見ては「ごめんね」と涙を流し、自分を責める。この「理想の介護」と「現実の自分」とのギャップが、深刻な自己嫌悪と罪悪感を生み出すのです。

これら7つの「しんどさ」。あなたはいくつ当てはまりましたか? 大切なのは、これらの感情を「感じてはいけない」と抑え込むのではなく、「ああ、私は今、こんな理由でしんどいんだな」と、自分の感情を客観的に認めてあげることからすべては始まります。

その喪失感は「予期悲嘆」。認知症介護にこそグリーフケアが必要な理由

「親がいなくなってしまったような感覚」。この正体不明の喪失感に、私たちは名前をつけることができます。それが「グリーフケア」という考え方です。

💡 2-1. グリーフケアは「死別後」だけのものではありません

「グリーフケア」と聞くと、多くの方が大切な人やペットを亡くした後の「死別の悲しみを癒すケア」を想像するかもしれません。しかし、本来グリーフ(Grief)とは、喪失によって引き起こされるあらゆる悲嘆感情を指します。そして、認知症介護者が抱える悲しみは、まさにこのグリーフそのものなのです。

💡 2-2. 目の前にいるのに、失ってしまった感覚「予期悲嘆」とは

認知症の介護におけるグリーフは、特に「予期悲嘆(Anticipatory Grief)」と呼ばれます。これは、将来訪れるであろう「死別」という喪失を予期して、事前に体験する悲しみのことです。

しかし、認知症介護における予期悲嘆はもっと複雑です。私たちは、将来の死別だけでなく、「かつてのしっかり者だった親」「思い出を共有できた親」「私を理解してくれた親」という人格や関係性の喪失を、日々目の当たりにしながら悲しみを体験します。

💡 2-3. 身体はあるのに心はいない「アンビギュアス・ロス(あいまいな喪失)」

この複雑な喪失の状態を、アメリカのポーリン・ボス博士は「アンビギュアス・ロス(Ambiguous Loss=あいまいな喪失)」と名付けました。これは、「さよならのない別れ」とも言われ、対象がそこにいるのかいないのかはっきりしない、白黒つけられない状況で起こる喪失体験です。

認知症の親との関係は、まさにこの典型例です。身体的にはここに「いる」けれど、心理的には「いない」。この「あいまいさ」が、私たちの心を混乱させ、悲しみをどう処理していいかわからなくさせ、前へ進むことを困難にさせるのです。

💡 2-4. 感情に蓋をすると心が壊れてしまう

「悲しんでいる暇はない」「私がしっかりしなきゃ」。そうやって自分の感情に蓋をし続けると、どうなるでしょうか。行き場を失った感情は、心の中で澱のように溜まり、やがて「介護うつ」や「燃え尽き症候群(バーンアウト)」といった、より深刻な心の不調を引き起こしかねません。

だからこそ、認知症介護には「グリーフケア」の視点が不可欠なのです。自分の悲しみ、怒り、喪失感を「それは自然な感情なんだ」と認め、適切にケアしていくこと。それが、長い介護生活を乗り切るための、あなた自身を守るための命綱となります。

なぜ自分ばかり責めてしまうのか?介護でむしばまれる「自己肯定感」のメカニズム

グリーフと並行して、もう一つあなたの心を蝕んでいくものがあります。それが「自己肯定感の低下」です。

そもそも自己肯定感とは、「ありのままの自分をかけがえのない存在として肯定的・好意的に受け止めることができる感覚」のこと。良いところも悪いところも含めて、「まあ、こんな自分でもいいか」と思える、心の土台となるエネルギーです。

しかし、認知症介護の現場は、この自己肯定感を根こそぎ奪っていく罠で満ちています。

あなたを追い詰める

自己肯定感を蝕む3つの罠

- 罠①:「完璧な介護をすべき」という「べき思考」の罠「親孝行のため」「いつも笑顔でいるべき」という非現実的な理想が、常にできない自分を「減点」させ、自己肯定感を下げていきます。

- 罠②:「私がなんとかできるはず」という「コントロール幻想」の罠症状を自分がコントロールできると錯覚し、うまくいかない原因をすべて自分のせいにしてしまうことで、無力感と罪悪感に苛まれます。

- 罠③:「良い娘(息子)でいなきゃ」という「他者評価」の罠親戚や世間の目を気にしすぎ、自分の価値を他人の評価に委ねてしまうと、心は常に不安定になり、休まる時がありません。

これらの罠にはまり、自己肯定感が低下すると、心の余裕がなくなります。その結果、「イライラ→きつい対応→自己嫌悪」という最悪の悪循環に陥ってしまうのです。

【超・実践編】介護する自分を大切に。自己肯定感を守り高めるグリーフケア5つのステップ

では、具体的にどうすれば、この辛い状況から抜け出し、自分を大切にできるようになるのでしょうか。今日からあなたに実践してほしい、心をケアするための5つのステップをご紹介します。これは、難しいことではありません。ほんの少し、自分に意識を向ける時間を作るだけです。

ステップ1:感情を「見える化」する(ジャーナリング)

心の中にあるモヤモヤした感情を、ただノートに書き出してみてください。どんなに黒い感情でも、汚い言葉でも構いません。感情を「書く」ことで客観的に自分を見つめ、「ああ、私は今、こう感じているんだな」と自分の感情に名前をつけてあげるだけで、心はふっと軽くなります。

ステップ2:親友を労わるように自分を労わる(セルフコンパッション)

もし親友が同じように悩んでいたら、かけるであろう優しい言葉を、そっくりそのまま自分自身にかけてあげてください。「今日もよく頑張ったね」「完璧じゃなくて大丈夫だよ」。自分に厳しくするのをやめ、一番の味方になってあげること。これが自己肯定感を回復させる特効薬です。

ステップ3:視点を1ミリ変えてみる(リフレーミング)

物事のネガティブな側面にばかり目が行く時、意識的にその捉え方のフレームを変えてみる練習です。「何度も同じことを聞く」→「私を頼ってくれているんだな」。すぐにできなくても、「別の見方はないかな?」と一瞬立ち止まる癖をつけるだけで、世界は少しずつ変わります。

ステップ4:「過去の親」ではなく「今の親」と新しい関係を築く

比較をやめ、「今、ここにいる親」に意識を集中させましょう。できなくなったことではなく、「今、できること」に目を向けるのです。「昔の親」との別れを悲しみつつ、同時に「今の親」との新しい関係性をゼロから築いていくという視点が、あなたを楽にします。

ステップ5:1日1個の「できたこと」を見つける

自分に「減点法」ではなく「加点法」を使いましょう。寝る前に、今日「できたこと」を3つ書き出す。「今日も笑顔で挨拶できた」「5分だけ自分の時間を作れた」。この小さな成功体験の積み重ねが、「自分はできる」という「自己効力感」を高め、自己肯定感を支えます。

あなたは一人じゃない。社会とつながり、自分を守る具体的な方法

ここまで、自分自身の心のケアについてお伝えしてきましたが、最後の、そして最も重要なメッセージは「一人で抱え込まないでください」ということです。

5-1. 「助けて」は悪いことじゃない。専門家を頼る勇気

介護において「人に迷惑をかけてはいけない」という考えは捨ててください。「助けて」と声を上げることは、あなたと親の双方を守るための、最も賢明で愛情深い選択です。

5-2. 介護保険サービスは、親のためであり「あなたのため」のサービス

デイサービスやショートステイの利用に、罪悪感は一切不要です。これらのサービスは、介護者であるあなた自身の時間と心身の休息を確保するため(レスパイトケア)に、絶対に不可欠なものなのです。

5-3. 本音と弱音を吐き出せる「サードプレイス」を見つけよう

家族や親戚には言えない本音も、利害関係のない第三者になら話せることもあります。

- 認知症カフェ(オレンジカフェ)

- 家族会

- オンラインコミュニティ

愚痴や弱音を吐き出すことは、心のデトックスです。「辛いのは自分だけじゃなかったんだ」と知るだけで、孤独感は大きく和らぎます。

▼ 関連記事はこちら ▼

また、介護の最中に「もっとこうしてあげられたら…」という後悔の念に駆られることもあります。その気持ちとの向き合い方については、こちらの記事がヒントになるかもしれません。

→ 看取りの後に感じる「もっとこうすれば…」の気持ちとどう向き合う?心の整理法とアドバイス

日々の介護での小さな失敗に自分を責めてしまう感覚は、愛犬の介護でも起こりうることです。自分を責めずに、今この時間を大切にするヒントはこちらの記事にもあります。

→ 老犬のトイレ失敗で自分を責めてしまうあなたへ|自己肯定感&グリーフケアで愛犬との最期の時間を宝物に変える

【最後に】中島輝からのメッセージ~あなたの人生も、親の人生も、どちらも大切にしていい~

ここまで、長い文章を読んでくださり、本当にありがとうございます。

親が認知症になるということは、とても辛く、悲しい体験です。その感情を、どうか否定しないでください。無理にポジティブになる必要もありません。

介護は、確かに「失う」ことの連続かもしれません。しかし、視点を変えれば、それは「新しい関係性を、もう一度築き直す旅」と捉えることもできます。

忘れないでください。あなたが自分自身を大切にし、心をケアし、自己肯定感を守ること。それは、決して自分勝手なことではありません。あなたが笑顔でいられる時間が増えれば、その穏やかな空気は、必ず親御さんにも伝わります。自分を大切にすることが、結果的に、親を大切にすることに繋がるのです。

あなたの人生は、あなたのものです。親の人生も、親のものです。どちらか一方を犠牲にするのではなく、どちらの人生も尊重する方法は、必ずあります。

今日お伝えしたグリーフケアと自己肯定感を守るステップが、暗闇の中にいるあなたの足元を照らす、小さな光となることを心から願っています。

あなたは、一人ではありません。

ご自身の経験を、誰かを支える力へ変えませんか?

本記事を通し、ご自身の心を癒すプロセスの中で、「同じように悩む人を支えたい」「グリーフケアを専門的に学びたい」と感じたあなたへ。

中島輝 監修

「グリーフケア心理カウンセラー資格取得講座」

悲しみや喪失のメカニズムを体系的に学び、科学的根拠に基づいた専門的な支援スキルを身につけることができます。あなたの深い学びへの第一歩を、全力でサポートします。

自己肯定感の第一人者である中島 輝と共に、自己肯定感の重要性を多くの人に伝えるために活動中。講師としての登壇経験が多く、自己肯定感をはじめとするセラピー・カウンセリング・コーチングの知識が豊富。メディアサイト「自己肯定感ラボ」を通じ、誰もが輝いて生きていくための情報を発信中。

コメント